|

�]��ȐM�z�s�@�����n���̒���

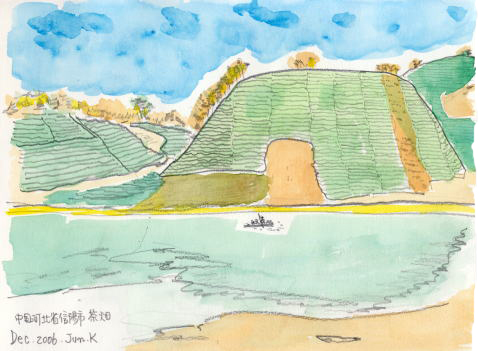

�M�z�s�̖�l����̈ē��ŁA���n�̒����̎��@�������B�����͂ǂ��֍s���Ă��n��ȉ����̒�������ł��������A���n�̒����͂܂��܂��̉��������������B���X�������i�ɂ��ČΊ݂ɕ��݊��ƁA�Ίݔޕ��ɒ����������Ă����B����ƁA�ǂ�����ł��Ȃ��u�l���v���������Ă����B�����߂��ɕ��������B�W�[�b�ƕӂ�����n�����E�E�E����ƌ��t�����B�y���ޕ��̌Ώ�𐔐l�̐l���悹�������i��ł����B�X�P�b�`�ɂ͕`���Ȃ��_�̗l�ȑ傫���ł��邪�A�傫���`�����B�S�S�`�T�S�b��̐l�����n�b�L���ƕ�������ُ�ȐÎ₳�ɋ������ꂽ�B���{�ł͂ƂĂ��l�����Ȃ����Ƃł���B |

|

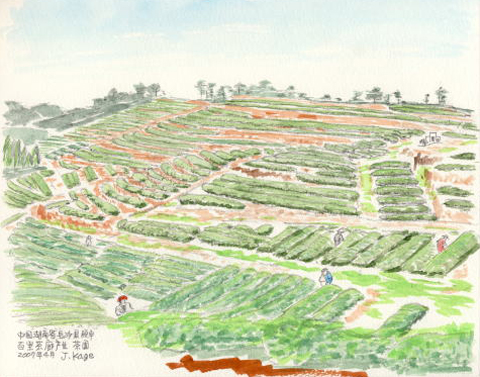

�ƍ]�ȍY�B�s�@���ΌΔ�

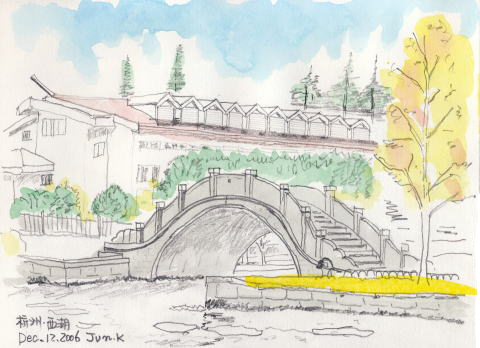

�����̒��̒��S�n�ł���Y�B�s�͐��ƌ����������Z�Ȏ��R��ۗL���Ă���B�}���R�|�[���͒����̒��ŁA�L���T�C�ƌ������ōY�B���Љ�Ă���B���E���ōł��������A���Ƃ̔��B�������ł���|������Ă���B�ړ��ԍۂ̐��ɂɃX�P�b�`���ĐF�͋A�����ēh�����B���̉E��̃C�^���A�E���X�g�����ŗm�H�̒��H��H�ׂāA�x���`�̋̂�҂��ĕ`�����B

�l�e����ꂽ���B |

|

�l��Ȑ��s

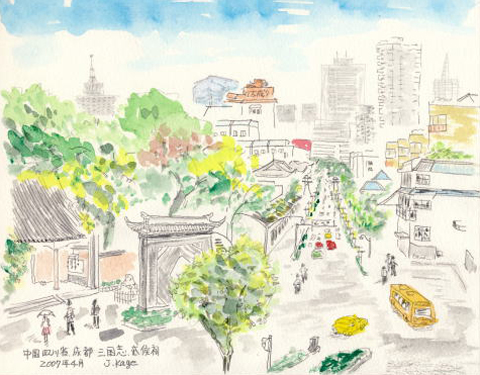

�O���u�̗��������̕�̑O�̃`�x�b�g�A���X�g��������̃X�P�b�`�B

���s�͂��ꂢ�Ȓ��ŁA���ɂƂ��ẮA�Y�B�Ɠ��l�ɍD���ȊX�ł���B |

|

�l��ȉ���R

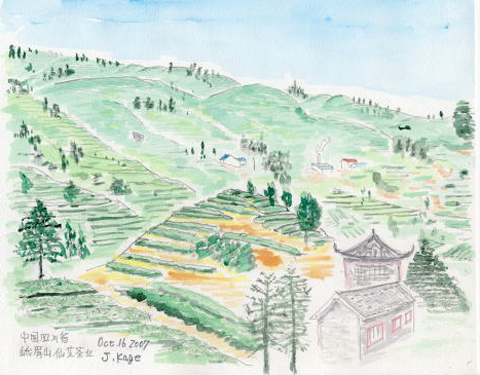

��������P���ԗ]���R���Ɍ������ƁA�R�̂Ă���܂ōk���ꂽ�����̕��i�ɏo������B

���グ��Ő��͉���ł����B

�V�̏t�ɗ���A�����������炵���i�ςɂȂ�ł��낤�Ǝv�����B |

|

|

|

�ÖL���Ƈ����i �뉀

���H���̓����ɂ́A�l�X�ȑ��蕨������悤�ŁA�����邷�ׂ�A���H����ӂɐ��\�{�A�����Ă���B�F�l����̑��蕨���ƕ������B

���́A���邷�ׂ�A���X���ɂȂ�ƌ����ɍ炢���B���ȃs���N�F�����Ă���̂����A���̋Z�p�ł͂ƂĂ��A���̐F���o���Ȃ��̂ł����فB

�w�͒Ⴂ���̂́A����P�O�O�N�͌o���Ă���ł��낤�B�����̊��͑����A���h�ł���B

|

|

�ÖL���Ƈ����i�̓�����t�߂�

�t�̕��i

�����̏t�͍̉Ԃ��炫����A���y�����F�ɐ��ߏグ��B |

|

�ÖL���Ƈ����i�̗��R���W���M���O�Ői�ނƊJ�����ꂽ�����Ȓ����ɏo���킷�B

�܂��A���̂U�����ƌ����̂ɁA���]�Ԃ������ĒH��������w�l�������A�}���Œ��E���n�߂��B

��ς݂Łu��v�����̓E�ݎ��͂P���E��ł����L���ł��낤�B

�����̒��̐��Y�ʂ͂W�Q���g���ł��B

�ƍ]�ȁA�����Ȃ��o�ւ��ŁA���J�A�_��A�Ζk�A�Γ�A�͓�A�A�A�ƒ����암���瓌���̉��C�ɖʂ����n�����Y�n�ł��B

�ڍׂȐ��l�́A��ʓI�Ȃv�����⒃�ƌ������Œ��ׂĂ��������B

�n���̏Ȗ��Ɍ�����������A���ꓙ�̔����鐔�l�ƈ�ʂɗ��z���Ă��鐔�l���傫������Ă��邱�Ƃ���������܂��B

�ǂ��炪����������F������C�����͎��ɂ͂���܂���B

�ǂ��������Ă���̂�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���������l�́A�Ȃ������͂߂Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

���{�̂悤�ɁA�_���̑g�D���Ȃ��̂Ŗ����ł��傤�B

���i�ł���r���̔̔����A�s��ɗ���镨�����Ȃ��A����ɂ킽�郋�[�g�Ŕ�������Ă��܂��B

|

|

|

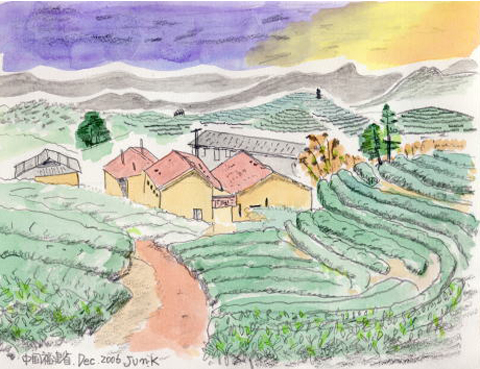

���X�P�b�`�E�����Ȗk�����k�s�n���̒����ƍ��c���u��H��

�����Ȗk���̕��ΎR�s����ԂłQ���Ԓ��Ō�?�s�܂œ쉺���Ăѓ��k�����ւQ���Ԓ��s���ƁA���������X�Ƒ����������B���k�s�ɓ���B

�n�����_���n�тł���B

�R�Ԃׂ̍�����H��B���{�̓c�ɂɎ��������c��ڂ͊��ɏH�̊�����ꂪ�I����Ă����B

����ƁA�\�z���ɂ��Ȃ����������J�ɓ��X�P�b�`�̍H�ꂪ����ꂽ�B

�����c�����H��ł������ƌ������A�]��ɂ��n��Ȑݔ��ɂ��̔߂������������B�H������猩�グ�鉮���͌����炯�ŁA���邢�����Ă����B

|

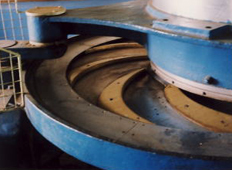

���Â��H����̋@�B�́A���a�̏����̑㕨�Ɖ]���������i�ł���B

�����̂��̍H��̔N�Ԑ��Y�ʂ͂������̂R�O�O�����ł������B�g���̊ԈႢ���Ǝ��������A�����������ł��낤�B

�w��̒����Ɉē�����Č����낵�����i�悪���L�̃X�P�b�`��ł��B

�[�Ŕ��钆���̓c�ɕ��i�ł��B

���ꂵ�������̂��A���̋߂��ɁA�ߔN���{�����̗Β��H�ꂪ�o���āA���{�̑勴�����Ă���āA

�e��̎w�������Ă���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B

�勴����Ƃ͋��m�̒��ł���B

�ނ����Ă���A�G���ɖ�����Ă����������������������B

���t�̉��i���㏸���A�_�ƂɊ��C���o�Ă����ƍH��ӔC�҂��]���Ă����B |

|

|

|

| �C���h�� |

|

������A�_�E���M���A�A���i�v���i�A�}�i�X���A�S�U�C���^���R�S���͂�����ƌ������B����1976�N�ɒ���ɗ������}�i�X���i8156m�j���������B�ׂɍ������t�����X�l�Ɏ������ɓ`�����B |

|

|

|

| �E�ɂ́A���܂��ăG�x���X�g�A�}�J���[�A�W���k�[�A�J���`�F���W�F���K���������B�₪�āA�@�͉��~���n�߂��B���̃R�[�X�͐��E��̒��߂ł���B�~�����猩����̂ł��낤�B |

�C���h�̍q���Ђ͐̂͂`�����h�������������ł��������A���R�����i�݁A�����ȉ�Ђ����Ђł����B�����r�������������������̈�B�Ƃ����������B�f���[�E�o�O�h�O����1���~��ł������B�@���T�[�r�X�͗������K�v�ł���B���{�̐V�����Ɠ����B����ł����[�[�B |

�_�[�W�����ɂ͋�`�͂Ȃ��B���암�̃V�B���O���[�̐��ɂ��邱�̋�`����A�N���}��4���ԂŃ_�[�W�����ɒB����B���͋����A���^�W�[�v�����ʂ�Ȃ����ł���B |

|

|

|

�_�[�W�����ɍs���ɂ́A���암�̃o�O�h�O����`���o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��`�ɍ~�藧�ƒ����ɒ������L�����Ă����B

�ǂ��܂ł����������ł���B�e���C�n��Ƃ��� |

���E��Y�̏��C�@�֎Ԃ͐��E�����

�ό��q�����B |

|

|

|

|

���S���N���Ń^�C�K�[�E�q���ɏo�|�����B�w��ɒ����𗁂т��J���`�F���Q���J�����ꂽ�B���E��O��8598m�B���E����̊ό��q�̐S�𑨂��ĕ����Ȃ��͂��ł���B���E��̐�i�ł���B |

�����͂��e���̌���B�엿�͑S����������Ƃ��Ȃ��ł��낤�Ǝv���钃���ł���B���C�̗ǂ��́A���̎��R�̊Ǘ����痈�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���{�̒����͔엿�̂��߂��ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�������@�͂R�킠��B����������̂悤�ȝ��P�łS�O���ʃO���O�����ށB�傫�ȃq���i�������������j�������B

���{�̃q���͐e�w���ōׂ��B |

�����̒��ɁA���A��ړI�Ƃ����u�v���A���Ă���B

���z�����𗁂т�����ƁA�J�e�L���������A�a�����ƂȂ�̂ŁA�����h���ł���B |

�������̂��A���{�Œ��x���s�肾�����A�|�b�g�c�i�܂ɑ}�j�����ɍs���Ă������Ƃł���B�P�X�X�W�N�B���{��葁���������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B����ŁA���{�̌㓡���ꎁ�͏܂���������B |

|

|

�b�s�b�̓C���h���Ɛ肵�Ă���B |

���ɍH��ɂďW�ו��i�B��l�Âv�ʂ����B����P�Ukg���m���}�ł���B

��E��16kg�͈ꐶ�������Ȃ��ƍς܂Ȃ��B |

�b�s�b���C���B

�X�������J�ł͒������B�������A���E�̎嗬�͂b�s�b�ł���B�e�B�[�o�b�O���͂��̂b�s�b�ő�����B |

|

|

|

|

|

|

�P�P�N�U��ɍĉ���B�劽�҂����B�w��̎��@�Ɉꔑ�����B�X�������J�E�g�b�v�̍g���H��ł���B�В��v�ȂƃA�[�i���_�@ |

|

|

|

�o�c�҂̏Z���́A�����̏��g������Ă���B�p���̐A���n���オ�F�Z���c��B

|

�����A�R�Ԃ̃k�����G��A�ŏh�������Ƃ��ɁA���̊Ԃɂ��A�g(�q��)�ɂ���Ă����B�̂̃q�}���������ł̃l�p�[���̃W�����O�����v���o�����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �������E�ň�ԍD���ȃz�e���B�}�E���g�E���[�x�[�j�A�E�z�e���B |

�e�R�A���N�V���A�A�[�i���_�A�����i�Q�B�P�P�N���̐e�F�ƃz�e���ʼn�H�B�F���C�Ŋ撣���Ă����B |

����̖K��ł́A�����i�Q�ɂ����b�ɂȂ����B�ނ̍��@�ɂQ�������B������͂���Ƃ��̍��A�g�U�����Ƃ̂��ƁB���߂łƂ��B

���N�́A����c���ɗ����\��B���̏����𗶂��Ă̓����ł���B���~�ɑ���˂A���������ɋ삯����B |

|

|

|

�������Ǝ�����

�i�_�ƈψ���E���Ɖ��Ǐ�j |

��������̒��� |

���{�̖^���[�J�[�̒����Ǘ��@��2�䂠�����B��p�͒����Ɠ����A��{�I�ɂ͊��u��ŎE����B

|

|

|

|

| �e��̊��u��@������A�[�������ݔ��ŋ������B |

�L�@�����B��p�͓��{�ȏ�Ɍ��N�����������Ȋw�엿���_��͔̍|�����\���������B���i�������A�̎Z�������悤���B���{�͕ς��Ȃ��B |

���h�ȍL��Ȓ������������B������ |

|

|

|

�������L�@�͔|�ł������B��͂�A���w�엿�����Ȃ��̂ʼn����������B

�����ɂ̓r�����E�E���V |

���h�Ȓ����ł��� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��p�ɂ͐������̎�ނ̒�������Ă���B

�������A���������u��ł���B

�����ẮA���{�����̏��C�����̐���������Ă������A�����ł́A

�����A�x�g�i���ɕς�����B

��p�̎Y�n�́A���̒���������Y�n�ł���B |

|

|

|

|

�����ȋߑ�I�ȍH��ł������B

�В��v�Ȃ��u���v��Ă��ꂽ�B |

| ���E�̒��̐��Y�ʂɂ��� �@FAO Statistics�@ |

| ���� |

���� |

���Y�ʁi���g���j�i2004�N�j |

| 1 |

�����iChina �j |

85.5 |

| 2 |

�C���h�iIndia�j |

85.1 |

| 3 |

�X�������J�iSri Lanka�j |

30.8 |

| 4 |

�P�j�A�iKenya�j |

29.5 |

| 5 |

�g���R�iTurkey�j |

20.2 |

| 6 |

�C���h�l�V�A�iIndonesia�j |

16.5 |

| 7 |

�x�g�i���iViet Nam�j |

10.8 |

| 8 |

���{�iJapan�j |

10.1 |

| 9 |

�A���[���`���iArgentina�j |

6.4 |

| 10 |

�o���O���f�V���iBangladesh�j |

5.8 |

| 11 |

�C�����iIran, Islamic Rep of�j |

5.2 |

| 12 |

�}���E�B�iMalawi�j |

5.0 |

| 13 |

�E�K���_�iUganda�j |

3.6 |

| 14 |

�^���U�j�A�iTanzania, United Rep of�j |

2.6 |

| 15 |

�~�����}�[�iMyanmar�j |

2.5 |

| 16 |

�u���W���iBrazil�j |

2.3 |

| 17 |

�W���o�u�G�iZimbabwe�j |

2.2 |

| 18 |

�O���W�A�iGeorgia�j |

2.0 |

| 19 |

�������_�iRwanda�j |

1.4 |

| 20 |

��A�t���J�iSouth Africa�j |

1.3 |